Newsletter n°2025 - semaine 38 du samedi 20 Septembre

Transition écologique : quand la cour des comptes s'en mêle.

La Cour des comptes a publié ce mardi 16 septembre un rapport sur la transition écologique en France, qui se conclue par les constats suivants :

Pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050,

La France doit doubler ses investissements consacrés à la transition écologique d'ici 2030 (soit passer de 100 Mds d'€ à 200 Mds d'€)

Il faut ajouter aux financements actuels, les financements nécessaires aux autres volets de la transition écologique :

L'adaptation,

La préservation des ressources hydriques

La préservation de la biodiversité,

L'économie circulaire,

La lutte, contre les pollutions.

La notion de "transition juste" doit être prise en compte dans la conception des mécanismes de soutien (équilibre entre ménages, collectivités, État et entreprises qui ont des rôles différenciés mais complémentaires dans cette transition)

Le coût, pour la société toute entière, du statu quo ou d’une politique de transition insuffisante, est élevé et en tout état de cause supérieur aux investissements nécessaires.

Chaque euro investi dans la prévention et dans une transition ordonnée aura un effet économique et social positif, d’autant plus que ces investissements seront réalisés tôt.

La Cour des comptes souligne Le besoin d'une stratégie financière plus rigoureuse (dit en termes plus crus, aujourd'hui, c'est le bazar) et une meilleure évaluation ex ante des dispositifs d'aide.

NB : vous l’aurez compris, si vous êtes déjà un spécialiste de la RSE ou une grande entreprise, cet article n’est pas pour vous. Cet article est destiné aux ME (microentrepreneur effectif de moins de 10 personnes) et aux TPE/PME (effectif de moins de 250 personnes), concernées par la VSME (Norme Volontaire de rapport durable pour les TPE et PME).

Mais, cela peut servir de source d’inspiration, je l'espère ! Je vous laisse juge.

Voyons :

Constats

Les émissions de gaz à effet de serre

Investir 200 milliards par an

Les faiblesses identifiées dans les politiques actuelles

Vulnérabilité, Aléas Climatiques et Investissements dans l'entreprise

Les recommandations de la Cour des comptes

Constats :

Voici les phrases clés figurant en synthèse

Une situation dégradée de notre environnement qui nécessite une action urgente pour limiter les impacts sur les sociétés

La dégradation continue et avérée de notre environnement appelle une action urgente pour en limiter les impacts

Le coût de la transition, bien inférieur à celui de l'inaction, va croître avec le retard pris dans la conduite des transformations

En France, un scénario de statu quo des politiques menées face au dérèglement climatique entraînerait une perte de 11,4 points de PIB à l'horizon 2050

Les politiques de transition déjà engagées produisent des résultats positifs, mais encore fragiles et parfois insuffisants

Face aux enjeux environnementaux, collectivités et administrations se sont mobilisées, soutenues par une structure interministérielle qui doit être confortée

Renforcer et mieux valoriser la stratégie pluriannuelle de financement (« il apparaît indispensable de mieux articuler les programmations climatiques et des finances publiques ») et décliner cette stratégie à tous les niveaux pertinents de l'action publique

Des besoins financiers à mieux évaluer et des leviers d'action dont la doctrine d'emploi doit être précisée

Suivent des recommandations dont 2 particulièrement sont à noter :

Fixer des objectifs de réduction de l'empreinte carbone dans la stratégie nationale bas carbone (SNBC), déclinés par secteur

Présenter la stratégie pluriannuelle des financements de la transition écologique en amont du débat sur la loi de finances initiale pour orienter les choix d'investissements de moyen et long termes

Sources : https://www.ccomptes.fr/fr/publications/la-transition-ecologique (le rapport et un résumé sont téléchargables)

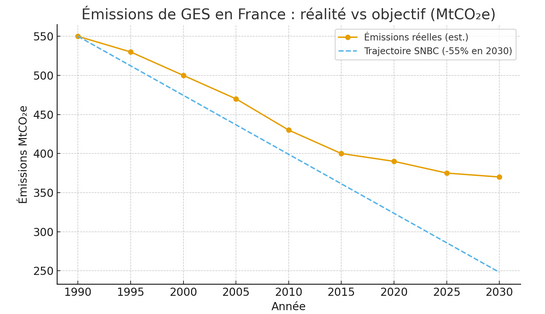

Les émissions de gaz à effet de serre

Le rapport souligne que depuis 1990(*), la France a diminué de plus de 30% ses émissions de gaz à effet de serre, avec des améliorations dans la qualité de l'air, la gestion de l'eau et des déchets.

Cependant, le rythme de réduction des émissions s’est ralenti, l’atteinte de la neutralité carbone en 2050 apparaît de plus en plus incertaine ainsi que l'objectif européen du moins 55 % à horizon 2030.

Émissions estimées de gaz à effet de serre en France avec la trajectoire officielle (-55 % en 2030)

Le rapport alerte sur le besoin de doubler les investissements pour atteindre la neutralité carbone d’ici 2030, ce qui représenterait plus de 200 milliards d’euros par an (**), dont environ 100 milliards supplémentaires pour l’atténuation du changement climatique.

(*) Selon quelques recherches effectuées par mes soins, les émissions de GES ne sont mesurées que depuis 1990, et ces mesures ont été mise en action en vue du sommet de la terre de RIO de 1992. Je n'ai pas trouvé de mesures antérieures à cette date.

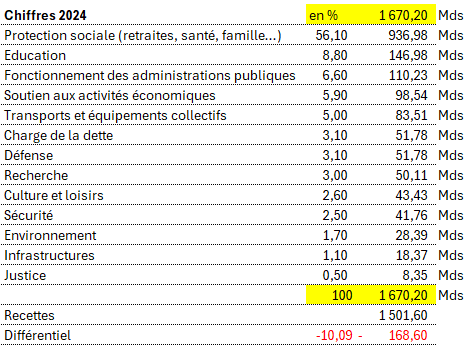

Que veut dire 200 milliards d’euros par an (**) ?

(**) Pour avoir un point de repère, les dépenses de la France s'élève à 1 670,2 milliards d'euros et se répartissent de la manière suivante :

(**) Les recettes de 2024 se sont élevées à 1 501.6 milliards d'euros.

(**) Autre point de repère : le PIB de la France : 3 162 Milliards d'euros (contre 4 649 Mds pour l'Allemagne et 3 645 Mds pour le Royaume-Uni (FMI - 27 juin 2025)

En fait, ce montant de 200 Mds n'a rien à voir ou presque avec les masses (de chiffres) présentées ci dessus mais ce budget résulte de réorientations ou d'affectation diverses et est partagé entre acteurs publics et acteurs privés dont :

> 110 Mds d'€ d'investissements bas-carbone (C'est-à-dire les investissements nécessaires pour assurer la transition écologique, comme l'achat de véhicules électriques en plus du parc thermique existant, ou la construction d'infrastructures ferroviaires en plus du réseau routier actuel. Les postes d'investissement les plus importants sont les bâtiments et les transports - page 103)

> 85 Mds d'€ pour la rénovation des bâtiments et l'achat de véhicules jusqu'en 2030, supportés pour moitié par les ménages (page 109)

Ces informations sont très difficiles à calculer et résulte de recoupements incertains (pages 102 à 110).

D'où la demande expresse de la Cour des comptes de mettre en place des méthodologies un peu construites et plus loin "une méthode de priorisation et des scénarios pour cibler les aides au secteur privé (p 114) " (une petite CSRD spéciale secteur public peut-être ?)

Le rapport précise (page 102) qu'il "n'existe pas d'estimation de dépenses agrégées pour l'ensemble des volets de la transition écologique, et des estimations actuelles couvrent des périmètres réduits qui ne se recoupent pas exactement, d'une étude à l'autre. De plus, les méthodologies sont différentes."

SUBVENTIONS :

Dans cette même idée de clarté, la "Cour recommande de mieux suivre les financements privés et de déterminer les effets de levier des aides publiques pour l'atteinte des objectifs de transition, ce qui nécessite une amélioration des sources statistiques". (page 113).

Quelles sont les faiblesses identifiées dans les politiques actuelles ?

Les faiblesses identifiées dans les politiques actuelles de transition écologique, selon le rapport de la Cour des comptes, incluent plusieurs points majeurs :

Défaut de coordination et de gouvernance efficace entre les différentes parties prenantes, notamment entre l’État et les collectivités territoriales, ce qui aboutit à des actions souvent mal articulées et à des incohérences dans la mise en œuvre des politiques publiques.

Pilotage insuffisant des politiques écologiques, avec un déficit d’évaluation systématique des impacts et effets des mesures, ainsi qu'une gestion fragmentée des enjeux environnementaux à l’échelle territoriale.

Financement insuffisant et mal calibré : les investissements nécessaires à la transition écologique sont largement sous-estimés, avec un besoin urgent d’augmenter considérablement les financements pour atteindre les objectifs fixés.

Retard et inadéquation dans l’adaptation aux effets du changement climatique, en particulier dans la gestion des risques liés aux inondations, à la sécheresse, aux canicules, et à la résilience des infrastructures.

Manque de données fiables et d’outils d’évaluation précis pour mesurer la vulnérabilité et le coût des politiques d’adaptation, rendant difficile l’allocation optimale des ressources.

Faiblesses dans la planification stratégique avec une approche souvent trop court-termiste, ce qui empêche une vision claire et cohérente à long terme nécessaire pour une transition réussie.

Difficulté à mobiliser tous les acteurs concernés et à associer la société civile, ce qui limite l’efficacité des politiques et leur acceptabilité sociale.

Ces faiblesses freinent la progression de la transition écologique et soulignent l’urgence de revoir les modes de gouvernance, de renforcer les financements, et d’améliorer les outils de suivi et d’évaluation des politiques publiques pour mieux répondre aux enjeux climatiques et environnementaux.

Les recommandations de la Cour des Comptes

Ces recommandations couvrent la majeure partie des questions de durabilité :

Renforcer la gouvernance écologique et la coordination entre l’État, les collectivités et tous les acteurs concernés pour assurer une cohérence des politiques territoriales et sectorielles, notamment en développant le rôle du Secrétariat général à la planification écologique.

Augmenter significativement les investissements publics et privés, notamment en énergie renouvelable, mobilité propre, rénovation énergétique des bâtiments, et infrastructures durables.

Promouvoir la sobriété énergétique et la réduction des consommations, en particulier dans les secteurs du logement, de l’industrie, et des transports.

Développer l’économie circulaire et les modèles agricoles durables (agroécologie, agriculture biologique) pour limiter les impacts environnementaux des cycles de production et consommation.

Améliorer la planification budgétaire pluriannuelle avec une stratégie claire, des trajectoires financières réalistes et une évaluation continue des impacts.

Soutenir la rénovation énergétique des logements afin de combattre la précarité énergétique et d’améliorer la qualité de vie.

Renforcer l’adaptation aux effets du changement climatique, en développant la résilience des infrastructures, des écosystèmes et des territoires.

Mettre en place une politique intégrée de biodiversité, incluant préservation, restauration des écosystèmes et intégration des services écosystémiques dans les décisions publiques.

Favoriser la justice sociale et territoriale en veillant à ce que la transition écologique ne creuse pas les inégalités mais soit inclusive.

Développer la sensibilisation, l’éducation et la participation citoyenne pour mobiliser toutes les parties prenantes autour des objectifs de durabilité.

Ces leviers sont essentiels pour assurer une transition écologique durable, efficace et juste, capable de répondre aux urgences climatiques et environnementales tout en favorisant une société plus résiliente et équitable.

Entreprises : Vulnérabilité, Aléas Climatiques et Investissements

Un des points majeurs à examiner par une entreprise est la question de ses enjeux (biens matériels et personnes) et leur vulnérabilité face aux aléas (climatiques ou évènementiels).

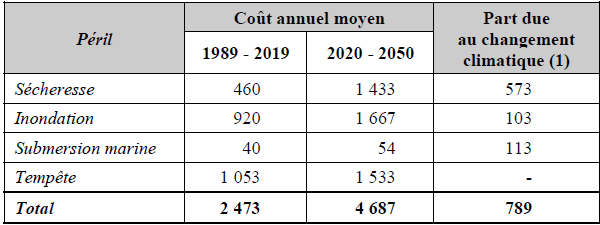

Le rapport de la Cour des comptes présente une belle synthèse en un tableau résumant les coûts assurantiels des sinistres en France d'ici 2050 : du simple (sur la période 1989-2019) au double (sur la période 2020-2050).

Sources : Rapport Cour des comptes sur la transition écologique (page 99) / France Assureurs, Impact du changement climatique sur l'assurance à l'horizon 2050 - septembre 2022

et précise pour la lecture de ce tableau :

Les quatre facteurs d'augmentation du coût sont :

l'impact du changement climatique

l'impact de la variabilité naturelle du climat

l'effet richesse

l'effet répartition fondé sur l'aménagement et l'habitation du territoire.

Le rapport insiste ensuite sur le fait que "l'application des dispositions règlementaires est de nature à diminuer le coût de la sinistralité".

Il vient de ces remarques qu'une entreprise bien gérée ne devrait plus procéder à aucun investissement (initial ou de renouvellement) sans mesure de ses impacts toutes questions de durabilité confondues. Tous les investissements seront verts et contribueront, petit à petit,aux objectifs attendus.

NOTA : le rapport nous rappelle aussi (ou confirme) que : "Les investissements de transition écologique visent à limiter les pertes nettes de niveau de vie engendrées notamment par les effets du changement climatique, l'artificialisation des sols ou l'érosion de la biodiversité. Les modèles macroéconomiques convergent pour indiquer que le coût immédiat des investissements est inférieur aux gains financiers différés pour les individus et la société. Ils sont donc rentables sur le moyen à long terme.

à suivre ...

La question qui vient en lisant ce rapport est, malgré la SNBC, la SNB, le PNACC , l'ADEME, l'I4CE, France Stratégie devenu le Haut-commissariat à la Stratégie et au Plan, le SGPE :

Y-a-t-il un pilote dans l'avion ? (une petite CSRD spéciale secteur public peut-être ?, vous savez ce "truc" ou ce "machin", cette méthodologie en fait,où le jeu consiste à fixer des priorités puis déterminer politiques, actions et objectifs).

à bientôt dans un prochain post : pour en savoir plus, continuer à se former, échanger les bonnes pratiques et changer nos habitudes.

Transition écologique signifie avant tout Transformation des modes de vie.

Bonne semaine !

N’hésitez pas à vous abonner et à liker bien sûr.

En parler ? https://www.rsepourtous.fr/rendez-vous

Durablement Vôtre

RSE POUR TOUS

Copyright Véronique Mascré//RSE pour Tous - Tous droits réservés